こんにちは、藤原です。

私が住んでいる鹿児島県は焼酎が有名ですが、お土産店などでは、あらゆるタイプの焼酎が売られていて、本当に色んな種類があるので、どれを選べばよいか、迷ってしまう。。

そんなことがあると思いますが、皆さんは焼酎を選ぶとき、どういった基準で選んでいますか?

今回、色々とお聞きして理解できたのですが、焼酎の味は、製造場所、蒸留方法や、仕込みの違い、原料などの様々な条件で味が違ってくるそうです。

(ご存じの方も多いかと思いますが、私は初めて聞くことが多かったです。)

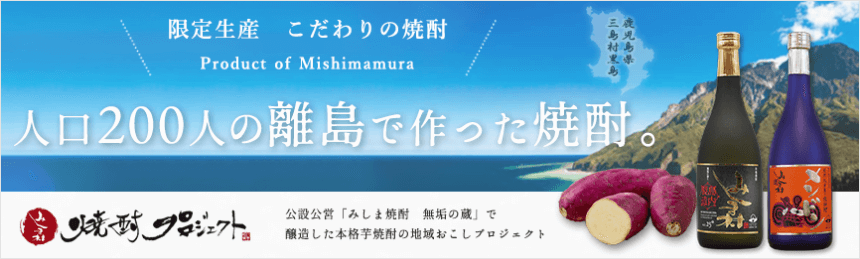

今秋(2018年9月)の本格稼働に向けて準備中の三島村・村営「みしま焼酎 無垢の蔵」から焼酎みしま村・焼酎メンドンの製造工程を通して、その製法のこだわりを紹介していきたいと思います。

これを読めば、焼酎のつくり方はもちろん、焼酎の奥深さがわかっていただけるのではないでしょうか。

(※稼働前のため、実際の稼働中の内容とは違っていますが、真新しい設備と合わせてご紹介します!)

【鹿児島芋焼酎】焼酎みしま村・メンドンの製造工程その1・製麹(せいきく)

芋焼酎の製造は、製麹という工程から始まります。

蒸した米に麹菌(こうじきん)を繁殖させていく工程になります。

麹菌とは、アルコールをうみだす元となるカビの一種で、この麹菌を蒸し米に培養したものを米麹といいます。焼酎造りで、製麹は一番重要な工程といわれています。芋や米などに含まれるデンプンが、麹菌が作りだす酵素によって糖に分解されます。

麹菌により生成される糖がアルコールの元になります。

麹菌には、黒麹・白麹・黄麹の3種類があります。焼酎みしま村は黒麹を使用します。

白麹と黒麹は、クエン酸を生成し雑菌の繁殖を抑えることで、鹿児島などの温暖な地域でも品質の高い焼酎造りを可能にしたものです。

黒麹で造られた焼酎は深い味わいになり、特に芋焼酎の場合は芋の風味や香りを生かした飲みごたえのある味が出やすいといわれています。

※製麹に使われる麹ドラム

【鹿児島芋焼酎】焼酎みしま村・メンドンの製造工程その2・原料処理

原料処理とは主原料のベニオトメの仕込み前の処理です。

ベニオトメの選別が行われ、黒斑病や、虫食いなどの芋を取り除きます。

ちなみに、一般的に芋焼酎に使われているのは、コガネセンガンが多いですが、焼酎みしま村、焼酎メンドンは、三島村で昔ながらに作られているベニオトメを使っています。

2-1.焼酎用のベニオトメを収穫・選別します。

2-2.ベニオトメを切って、洗います。

※ベニオトメの洗浄機

2-3.ベニオトメを蒸します。

※ベニオトメの蒸し機

2-5.適温まで冷まします。

【鹿児島芋焼酎】焼酎みしま村・メンドンの製造工程その3・一次仕込み

麹と黒島の湧き水を原料にして、酵母を加えて仕込みを行い、櫂棒(かいぼう)という道具でときどき混ぜながら(攪拌)温度を25~30度に保ち、6~8日間かけて一次もろみを造ります。麹菌は米のでんぷんを糖化させ、酵母菌はこの糖を栄養に増殖し、その過程でアルコールを発生させます。

一次仕込みでは、二次もろみに必要な酵母の培養を主な目的としています。

【鹿児島芋焼酎】焼酎みしま村・メンドンの製造工程その4・二次仕込み

一次もろみに原料処理をしたベニオトメと水を加え2次仕込みを行います。

8~10日間発酵させます。糖化と発酵を並行して行うことを目的としています。

※二次仕込みを行う二次タンク

【鹿児島芋焼酎】焼酎みしま村・メンドンの製造工程その5・蒸留

発酵させた二次もろみのアルコールを取り出す工程が「蒸留」です。

もろみを加熱し、アルコール分を含んだ蒸気を冷却して液化する、という仕組みになります。

この蒸留を経たお酒は、蒸留酒と呼ばれ、焼酎の他にもウイスキーやジン、ウォッカやテキーラなども蒸留酒です。

ちなみに、ワインや日本酒、そしてビールなど度数が低めなお酒は蒸留を行わないので、醸造酒と呼ばれます。

また、焼酎は、単式蒸留焼酎(焼酎乙類)と連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)に分類されます。

自然の原料を使った昔ながらの製法で造られているのが焼酎乙類といわれる単式蒸留焼酎です。

乙類焼酎には、芋焼酎、米焼酎、麦焼酎などがあり、「本格焼酎」と呼ばれます。

焼酎みしま村と焼酎メンドンは、単式蒸留焼酎(焼酎乙類)に分類される「本格焼酎」になります。

また、蒸留の仕方には、常圧蒸留と減圧蒸留の2つがあります。

常圧蒸留は伝統的な蒸留方法で、原料の特性が生かされ、原料本来の甘みや旨味と香りが楽しめます。

また、貯蔵した時の熟成効果が高く長期貯蔵酒にも良いです。焼酎みしま村、焼酎メンドンは常圧蒸留法を採用しています。

また、蒸留の過程で、出される二次生成物(焼酎かす)を、黒島では、畜産農家に提供します。

ちなみに、減圧蒸留は1970年代前半に登場した新しい蒸留法です。蒸留機内部の圧力を下げるため、低温で蒸留できます。

淡麗でソフトな味わいになります。米焼酎や麦焼酎を中心に広く使われています。

【鹿児島芋焼酎】焼酎みしま村・メンドンの製造工程その6・ろ過・貯蔵

蒸留したての原酒中にはガス成分が含まれていて、油性成分が過剰に含まれ、濃い濁りとなっている場合もあります。

蒸留した原酒を貯蔵すると、余剰な油性成分が分離し、原酒に透明感がでてきます。

蒸留後3~6ヵ月間の初期段階で、刺激性のつよい成分が主として揮散・消失し、刺激的臭味が減少し、その後の中期段階では種々の成分の酸化、縮合、付加による変化が起こります。

分離した油性成分は原酒表面に油膜として浮いてきます。

これが空気に触れて、酸化すると不快な油臭を発現してしまうため、貯蔵中は丹念に原酒表面の油膜を除去します。

また、貯蔵、熟成させることで、ガス成分が揮散して荒さがとれてくると共に、アルコールを水が包み込むような熟成効果がでて、酒質が安定してきます。

また、貯蔵容器は焼酎の風味に大きな影響を与えます。

焼酎の貯蔵容器は一般的にタンク、甕(かめ)、樽(たる)の3つが主に利用されます。

タンクは、大容量での貯蔵が可能です。

ステンレス製やホーロー製のタンクが活用され、容器の匂いが焼酎へ移りにくいですが、熟成速度は他の容器に比べて遅く、時間がかかります。タンクは酒質を安定させるために用いられます。

甕(かめ)の容器は焼酎へ風味を付けることができます。素焼きの甕(低い焼成温度で軽く焼き固めた甕)には、細かい気孔(穴)があります。この気孔を通じて空気が通るため、熟成が進んでまろやかになります。

焼酎みしま村・焼酎メンドンは、主に甕を使用した貯蔵を行います。

この工程を経て、焼酎みしま村、焼酎メンドンは瓶詰めされ、販売されていきます。

また、全体の工程を通してきめ細かい管理が必要になるため、村営焼酎蔵2階には、仮眠室があり、状況に応じて、焼酎蔵に寝泊まりした状態で管理がされることになります。

みしま焼酎 無垢の蔵は昔ながらの製法にこだわる新しい村営焼酎蔵です。

ここでつくられた新焼酎はどんな味になるんでしょうか、とても楽しみで、ぜひ色んな方に飲んでいただきたいです!

2018年秋からの稼働風景や焼酎みしま村の製造についてのまとめ記事はこちらからご覧下さい。(2019年4月更新)

焼酎好きなあなたに...

人口200人の離島で作られた

希少な芋焼酎を試してみませんか?

フレッシュなさつま芋の香り

焼酎みしま村

さっぱりとした優しい甘み

本格焼酎メンドン 720ml

鹿児島限定販売・お土産やお試しで人気です

焼酎みしま村 180ml

限定販売のBIGサイズ

焼酎みしま村 1800ml

30本限定販売

焼酎みしま村3年貯蔵原酒 柿右衛門窯記念ボトル 36度 720ml

まずは飲み比べしてみませんか?

焼酎みしま村/メンドン飲み比べセット グラス1個プレゼント 25度 720ml

原酒ならではの飲み応え

長期貯蔵原酒 みしま村